第三章 評価内容

3.1 基礎生活分野協力の目的の妥当性

3.1.1 擬似プログラムの目的

本件評価対象の複数の案件は、一つの援助プログラムの下では計画・実施されたわけではないが、本件調査では、個々の案件が一つの目的を持つプログラム(擬似プログラム)として実施されたと想定して評価した9。評価に際して、擬似プログラムの目的を明確にし、協力事業の実施により、プログラムの目的が達成されたかどうかをまず分析した。

擬似プログラムの目的を明確にするには様々な方法が考えられるが、その一つとして、評価対象期間の援助実績から演繹的に導き出す方法がある。本件評価調査では、既存の資料やデータに基づき、この方法が最も客観的と判断し、評価対象期間の基礎生活分野協力の実績の分析から擬似プログラムの目的を設定した。

評価対象案件の章で述べた通り、評価対象期間の基礎生活分野協力の実績傾向を分析すると、主にラパス県とサンタクルス県に中型・大型の協力事業が集中していた。また、プロジェクト方式技術協力、チーム派遣など、様々な技術協力案件が実施されたものの、無償資金協力によるインフラ・機材整備関連の事業が目立ち、全体として基礎生活分野サービスへのアクセス向上が目指されたと言える10。

したがって、基礎生活分野協力の擬似プログラムの目的は、「保健医療、基礎教育、水と衛生のサービスへのアクセス度を高める」と表現できる。

3.1.2 政府開発援助大綱、政府開発援助に関する中期政策などとの整合性

(1) 政府開発援助大綱(旧ODA大綱、1992年4年6月30日閣議決定)との整合性

旧ODA大綱(別添資料3参照)には、基本理念として、日本は「開発途上国の離陸に向けて自助努力を支援することを基本とし、広範な人造り、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー(経済社会基盤)及び基礎生活分野の整備等を通じて、これらの国における資源配分の効率と構成や「良い統治」の確保を図り、その上に健全な経済発展を実現することを目的として、政府開発援助を実施する」と記されている。ボリビアで実施された日本の基礎生活分野協力は、正にボリビアが開発途上国から脱出し、健全な経済発展を遂げるために実施されたものであり、この意味で旧ODA大綱の基本理念と合致している。

旧ODA大綱では、日本との歴史的、地理的、政治的、経済的な関係の密接さから、アジア地域を重点地域としているが、貧困度が高く、経済的にも困難な国についても日本の国力にふさわしい協力を行っていくと述べている。ボリビアは大きな貧困層を抱え、日系移民など歴史的な背景により、南米の中では重点的に日本の援助が投入されてきた。こうした意味からも、対ボリビア基礎生活分野協力は旧ODA大綱に合致する。旧ODA大綱には政府開発援助の効果的実施のための15の方策が掲げられているが、それに関する整合性(または実行度)については、3.2基礎生活分野の実施過程で論じた(表3.2-4を参照)。

(2) 政府開発援助に関する中期政策との整合性

1999年8月10日に策定された「政府開発援助に関する中期政策」(以下、「ODA中期政策」)の「基本的考え方」の中で掲げられた5項目のうち、対ボリビアの基礎生活分野協力の疑似プログラムと関連があるとみられるのは、1)DAC「新開発戦略」で掲げられた目標、2)人間中心の開発および人間の安全保障を中心に据えた開発、3)顔が見える援助の3項目である(表3.1-1を参照)。

ODA中期政策が掲げる「重点課題」では、基礎生活分野協力は「貧困対策や社会開発分野への支援」に十分対応していた。地域別援助のあり方でも、南米では基礎生活分野協力が重視されており、これもボリビアへの同分野への協力が妥当だったことを裏付ける。

表3.1-1: 我が国の基礎生活分野への支援とODA中期政策との整合性(基本的な考え方、重点課題、地域別援助のあり方)(PDF) 11

|

囲み3-1:ボリビア基礎生活分野への協力と「WIDイニシアティブ」との整合性

世界の人口の約半分は女性が占めており、均衡のとれた持続的な経済・社会開発を実現するためには、女性が男性と同じように経済・社会開発に参加し、同時にそこから受益することができなくてはならない。先進国は、開発における女性の参加・受益にも配慮した開発援助を実施することを通じて、開発途上国に男女の平等な参加・受益を実現する支援を行うことができる。このようなWIDに配慮をした開発援助は、均衡のとれた持続的開発に貢献し、開発途上国の女性の地位の強化や男女格差の解消を促進する。 旧ODA大綱では、援助を効果的に実施するための方策の一つとして、「開発への女性の積極的参加および開発からの女性の受益確保について十分配慮する」と明記している12。この基本的な考え方をふまえ、女性を主たる受益対象とした案件を実施していくとともに、個々の案件について、形成、実施、評価といった全ての段階で、女性の参加・受益に配慮するため、さらなる努力を行うことを目的に、1995年に「WIDイニシアティブ」が提唱された。具体的には、開発援助の実施にあたって、就学、就業、出産、経済・社会活動という女性の一生の全ての段階を通じて、女性の地位の強化と男女格差の是正に配慮し、特に、教育、健康、経済・社会活動への参加という3つの分野を重視するとした。 本件評価対象期間は、WIDイニシアティブに基づき、援助が行われた期間と一致する。日本の対ボリビアの基礎生活分野協力とWIDイニシアティブの整合性を検討すると、ボリビア基礎生活分野への協力の目的や計画・実施のプロセスでは、明確に母子を受益者にした保健医療セクターの案件を除き、女性の参加や受益が考慮された案件はほとんどなかった。しかしながら、ボリビア基礎生活分野への協力は、女性の社会参加の促進や作業量の軽減などを通して、直接・間接に社会的インパクトを与えた可能性はある。 具体的には、保健医療セクターでは、ラパス母子病院機材整備計画、サンタクルス地方公衆衛生向上計画、予防接種拡大計画、数々の草の根無償資金協力案件を通じて、母子保健サービスの向上に努め、女性を直接受益者とした案件が約10件あった。一方、教育セクターでは、無償資金協力や草の根無償資金協力で建設された小学校が男女の差別なく門戸を開いた。日本の支援で建設された小学校の中には、女子の生徒数が男子を上回っている場合も見られ、定量的なデータは十分ではないが、小学校数の増加は女子の初等教育就学率の改善を促した可能性が高い。水と衛生セクターの案件では、女性の水汲み労働の軽減などのインパクトも見られた。掘削された井戸を管理する住民組織は、女性により運営される事例も多く、女性の主体的な社会参加や地位の向上を促す効果があったかもしれない。 本件評価調査は、ボリビアにおけるWIDイニシアティブの効果やインパクト評価を直接目的としておらず、WID視点からの評価には制約があるが、日本の基礎生活分野協力が女性の地位向上や社会参加の促進(エンパワーメント)に貢献していた可能性を部分的に推論することは可能だった。今後は北京会議以降のジェンダー主流化に沿って、ボリビアの基礎生活分野協力評価の本体にジェンダー・インパクト調査を加えることが評価の有効性を高める上で必要である。 |

3.1.3 当時の開発課題との整合性

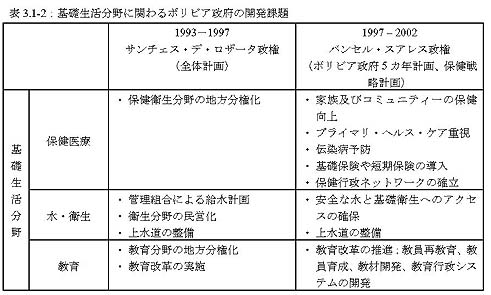

ボリビア政府の国家開発計画や基礎生活分野のセクター戦略によると、同政府が評価対象期間に重要と位置づけていた開発課題は以下の通りである。

これらの基礎生活分野の開発課題に取り組むために達成すべき事項を目的と手段の関係で系図状に整理したものが、図3.1-1のボリビア政府の基礎生活分野の開発課題体系図である。同体系図の中で、当時のボリビア政府が特に重要と認識していた課題は黄色で示した。同体系図に本件評価調査対象になる協力案件を位置づけたものが、図3.1-2である。図3.1-2によると、黄色で示された重要課題に向けて、日本がどの援助形態で協力を行ったが分かる。

各種協力スキームを組み合わせることによる、基礎生活分野協力の目的や方向性をセクターごとに系図状に整理したものが目的体系図(図3.1-3)である。協力事業を位置づけた開発課題体系図と目的体系図を比較することで、擬似プログラムの目的がボリビアの開発課題に対して妥当だったかどうかを分析できる。その分析結果は以下の通りである。

図3.1-1:ボリビアでの基礎生活分野の開発課題体系図(PDF)

図3.1-2:ボリビアの基礎生活分野の開発課題における、我が国の援助実績の位置付け(PDF)

図3.1-3:ボリビアに対する我が国の基礎生活分野協力の目的体系図(PDF)

- 全体的には、当時のボリビア政府が認識していた開発課題と整合していた。

- 基礎生活分野を構成するセクター(保健医療、水と衛生、教育)によって取り組みが異なり、当時の開発課題との整合性の度合いも異なった。例えば、水と衛生セクターでは、上水道整備がボリビア政府の重要課題の一つであり、無償資金協力による第一次・第二次地方地下水開発計画、個別専門家派遣、草の根無償資金協力の案件などに見られるように、上水道整備に焦点を合わせた多くの案件が実施され、開発課題と日本の援助目的はかなり整合していたと言える。一方、保健医療セクターや教育セクターでは、日本の援助は一つの課題に絞り込まず、セクター内の複数の課題に取り組み、水と衛生セクターに比べて協力案件の方向性の分散が見られた。

- 保健医療セクターでは、優先度が高いと捉えられていた基礎医療サービスよりも、日本の援助目的は二次・三次医療サービスに重点を置いており、その点で優先度のつけ方に相違が見られた。

- 保健医療セクターで実施された「サンタクルス医療供給システム計画」は当時のセクター計画で重視されていた保健行政ネットワークの確立や、地方分権化の流れに合致していた。

- ボリビア政府は1991年に「水道・衛生の国家開発計画」を策定し、「すべての人に水を」をスローガンに、対策が遅れている地方の給水率を2000年までに30%から60%に引き上げることを目標に掲げた。この政策に基づき、ボリビア政府は1992年、具体的な地下水開発計画の策定を日本に正式に要請し、1994年から1996年にチュキサカ県、オルロ県、タリハ県、サンタクルス県、ラパス県南部4郡を対象とした地下水開発のマスタープランを策定した。さらに、このマスタープランを基に、1996~1997年度に「地方地下水開発計画」、1998~1999年度に「第2次地方地下水開発計画」と、2件の無償資金協力が実施された。

- 地下水開発事業では、2件の無償資金協力(地方地下水開発計画、第二次地方地下水開発計画)の対象から外れた地域(ラパス県南部など)で、草の根無償を活用して井戸施設を整備した。草の根無償の案件採択には無償資金協力事業とのバランスが考慮されていた。

- 保健医療と教育セクターでは、ボリビア政府は地方分権が重要課題と認識していたが、日本の協力は、人口が比較的集中し、日系移民が多いラパス県とサンタクルス県を中心に実施された。

- 当時のボリビア政府の開発計画では、教育改革の推進などソフト面の改善が重視されていた。評価対象期間の後半で日本は専門家派遣などでソフト面の支援に取り組んだものの、大部分の支援は小学校建設だった。これらの小学校の建設は、開発計画には言及されていなかったが、地方自治体のニーズ13に対応するものだった。

- 図3.1-1で示した特定の開発課題についての地域的な広がり、課題解決のために必要な時系列的な行動計画をあまり意識しない支援内容だった。

3.2.1 基礎生活分野協力の計画過程

日本の政府開発援助は、相手国政府の自助努力を促進するために、相手国からの要請を原則とする「要請主義」を基本としている。評価対象期間においても、各種協力スキームの新規案件への申請は、ボリビア政府からの要請を尊重しつつ、必要に応じて案件内容の明確化、事業内容の変更を行い、基礎生活分野の協力が計画された。聞き取り調査の結果を総合すると、無償資金協力を中心とする新規案件14については、基本的には在ボリビア日本大使館が、ボリビア政府の公式の国際援助窓口である財務省公共投資外国資金次官室(VIPFE)15と年に一度協議していた。プロジェクト方式技術協力「サンタクルス医療供給システム計画」、チーム派遣「サンタクスル地方公衆衛生向上計画」などの技術協力の新規案件については、ボリビア政府関係省庁とJICAボリビア事務所の間でも要請に関する協議が行われていた。

一方、草の根無償資金協力、専門家派遣、研修生受け入れ、青年海外協力隊の派遣については、在ボリビア日本大使館と財務省次官室との協議の場では検討されなかった。草の根無償資金協力では、現地のNGOや団体などの要望に基づいて、在ボリビア日本大使館が新規案件を計画した。専門家派遣と研修生受け入れでは、ボリビア政府の要請に基づいて、主にJICAボリビア事務所が新規案件を計画した。さらに、関係者への聞き取り調査や関連報告書によると、ボリビアに派遣された専門家や協力隊員が、日々の活動の中で案件形成のニーズを見い出し、技術協力、無償資金協力、草の根無償資金協力の案件形成に貢献していた。

図3.2-1: ボリビアにおける我が国の新規協力案件の検討プロセス(PDF)

ボリビアでの日本の公式の援助窓口は在ボリビア日本大使館だが、ボリビア政府からJICAボリビア事務所に検討中の新規案件の話が直接持ち込まれたこともあった。在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所の間で情報交換会や勉強会が行われ、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所の間で十分に情報交換が行われていた16。

基礎生活分野協力の要請や協議は、JICAボリビア事務所と協力しながら、在ボリビア日本大使館が中心となって取りまとめを行った。新規案件に関する協議は、上述のように、在ボリビア日本大使館とボリビア財務省次官室との間に年に一回程度の協議を持つ程度だったが、公式に要請された新規案件が承認された場合には、案件実施の予算配分が決定された時点で在ボリビア日本大使館から同室に通知された。ボリビア政府の政権交代など、ボリビアの国家開発計画が大きく変更される時には、外務省本省やJICA本部の対ボリビア援助の関係者で構成された「プロジェクト確認調査団」が派遣され、日本の援助方針、ボリビア政府が検討中の新規案件などについて協議が行われた。プロジェクト確認調査団は、ボリビア政府と新規案件について協議したが、日本の協力案件の実施を決定するために派遣されたのではなく、新政権の大臣や関係職員との顔合わせ、ボリビア政府のニーズの現状確認などが主な目的だった。プロジェクト確認調査で協議された新規案件の実施については、外務省本省やJICA本部での採択決定を受けた上で、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所がボリビア政府の関係省庁に連絡していた。評価対象期間中に、プロジェクト確認調査団は1997年の1回だけ[i2]派遣された。表3.2-1~3は、プロジェクト確認調査で協議した内容と協議対象の新規案件、実際の案件実施時期を示している。案件によっては、協議直後の翌年度に実施された案件がある一方、協議から数年経った後に実施された案件も見られた。これは、各案件の確認事項や日本側の予算配分など様々な理由により、案件の採択や実施の時期にバラツキが生じたからである。

ボリビア財務省次官室への聞き取り調査によると、同室は、中央政府レベル、県政府レベル、地方都市レベル各機関と「案件ニーズ調査情報システム」で接続され、各レベルの援助案件ニーズをこの情報システムを通じて把握していた。「案件ニーズ調査情報システム」は、大衆参加法や地方分権化の流れを受けて、県や地方レベルの援助案件ニーズを汲み上げ、ボリビア政府が活用できる人材や資金を合理的、効率的に分配する目的で構築された情報システムである。財務省次官室は、各セクターの技術的知識が不足しているため、各案件の優先順位を判断ができないことから、同情報システムで把握されたニーズを元に作成したセクター別の案件リストを各セクターの関連省庁に提出し、案件リストの優先順位付けを依頼していた。財務省次官室の担当官の説明では、各セクターの開発計画を基準に優先順位付けされたとのことだった。

表3.2-1:1996~2000年度における、医療保健セクターでのボリビアの開発課題と我が国の対ボリビア協力実績(PDF)

表3.2-2:1996~2000年度における、水・衛生セクターでのボリビアの開発課題と我が国の対ボリビア協力実績(PDF)

表3.2-3:1996~2000年度における、教育セクターでのボリビアの開発課題と我が国の対ボリビア協力実績(PDF)

|

囲み 3-2:ボリビア財務省公共投資外国資金次官室の「案件ニーズ調査情報システム」

案件ニーズ調査情報システムは、1997年にボリビア財務省公共投資外国資金次官室(VIPFE)のイニシアティブにより構築された情報システムである。1994年に施行された大衆参加法と地方分権化の流れを受けて、中央レベルだけではなく、県レベル、地方都市レベルまでに及ぶ案件ニーズ調査を行い、投資効果を最大化することが重要との認識から構築された。この情報システムと並行して、大衆参加法が施行されて以降、ボリビアでは、中央レベル、県レベル、地方都市レベルの3つの地域レベルで参加型計画委員会が設けられ、これがボリビア全国の開発ニーズの協議と決定を行う中心的な役割を果たしている。各レベルの参加型計画委員会は、政府代表者、保健医療や教育セクター代表者、地方都市レベルの先住民及び農民の管轄地別組織(Territorial Base Organization)の代表者で構成され、各地域レベルのニーズに合った開発計画や行動計画を共同で策定している。 このように、各レベルで策定された開発計画や行動計画に基づいて、中央レベル、県レベル、地方都市レベルの政府がドナーごとに協力を受けたい案件を選定し、上述の「案件ニーズ調査情報システム」に要請内容を入力する。しかし、一般的にボリビアの地方都市では、開発援助のニーズが高いものの、ニーズを的確に把握し、案件として形成させる能力がまだ低いのが現状である。このような問題を改善するために、ボリビア国民参加省は、大衆参加や地方分権化を促進するため、地方都市や上記の管轄地別組織がニーズを発掘し、案件形成を行う能力向上を進めている。「案件ニーズ調査情報システム」は1997年に財務省次官室により導入されたが、十分機能するまでに数年間かかり、2000年に同システムを活用するための組織強化研修が各地域レベルで実施され、近年、機能が充実してきている。 出典:ボリビア保健省関係者への聞き取り調査 |

中央、県、地方都市レベルから要請された案件の優先順位づけは、各セクター担当省庁が行なっていた。しかし、評価対象時期当時に保健省計画部に所属していた職員の話によると、「1999年位までは保健省には計画部がなく、新規案件の形成への確固としたプロセスはなかった。当時は、地方、県、省内からの要望案件を保健省の国際関係部長が取りまとめただけで、保健省の開発政策と照合して優先順位を付けることなく、財務省次官室に要望案件リストが送られていた」という。残念ながら、本件評価調査が対象とする他の基礎生活分野関連の省庁では、すでに担当者が変わっており、当時のことを聞き取ることができなかった。

1997年に派遣されたプロジェクト確認調査団の協議記録では、同調査団員はボリビア政府側に新規案件を要請する場合には、正式要請前に在ボリビア日本大使館、JICAボリビア事務所と十分に調整すること、複数案件を要請する場合は優先付けするように、ボリビア政府に依頼していた。これとは別に、評価対象時期に在ボリビア日本大使館やJICAボリビア事務所で勤務した関係者への聞き取り調査によると、ボリビアは大統領が代わるたびに国家政策が変更され、ボリビア政府の要望案件に変更が生じるなど、ボリビア側の政策の継続性に問題があったとの指摘が多く見られた。このような事実を総合的に判断すると、ボリビア政府が日本へ要請する案件の選択を行う際に、合理的、客観的な基準で判断されなかったことが想定され、当時のボリビア政府がボリビアのニーズに十分対応した基礎生活分野の案件形成を行ったという確証を得るのは難しい。現在入手可能な文献によると、当時、在ボリビア日本大使館やJICAボリビア事務所の担当者もこのような状況を憂慮していたが、日本の援助は要請主義を基本とすることから、ボリビア政府に改善を求める以外の対応を取るのは難しかった。

一方、ボリビア政府から要請を受ける在ボリビア日本大使館やJICAボリビア事務所では、評価対象期間のうち、前半の1996~1997年までは、日本の実施した案件は各協力スキーム別に担当が分かれており、スキーム別の申請・審査過程に従い、案件が計画・立案されていた(詳細は図3.2-2~5を参照)。1998年以降は、JICAボリビア事務所での業務体制がスキーム別からセクター別に変更され、事務所員は担当セクターのニーズをふまえた上で、適切な案件の形成、日本の協力スキーム間の連携を確保できるようになった。

当時、JICAボリビア事務所で勤務した担当者への聞き取り調査によると、ボリビアの基礎生活分野への協力案件の計画過程では、ボリビアの国家開発計画、各セクターの中長期計画、日本のスキームの比較優位性17、これまでの案件との継続性18などを考慮して案件を形成したという意見が多かった。一方、1992年の国勢調査結果に基づいて地域別の貧困度を示した貧困マップについては、日本の協力内容を考える際には余り考慮に入れなかったとの意見が多かった19。

図3.2-2:無償資金協力の計画と実施のプロセス(PDF)

図3.2-3:プロジェクト方式技術協力の計画と実施のプロセス(PDF)

図3.2-4:青年海外協力隊の計画と実施のプロセス(PDF)

図3.2-5:個別専門家派遣の計画と実施のプロセス(PDF)

|

囲み 3-3: 個別専門家派遣、青年海外協力隊派遣、草の根無償資金協力の計画と実施のプロセス

1. 個別専門家派遣 審査・決定プロセス ボリビア政府から在ボリビア日本大使館を通じて日本政府に正式文書で出された専門家派遣要請案件は、外務省、JICA、関係省庁間で検討、審査され、採択、不採択が決定される。特に近年では専門家派遣についても単に相手国の要請を個々に検討するのではなく、相手国の開発課題を十分に把握し、より総合的な視点でどのような協力が最も適切かという観点から案件の審査・検討を行っている。採択され実施が決定した案件は、翌年度の技術協力専門家派遣実施計画として、在ボリビア日本大使館を通じてボリビア政府に連絡される。 決定後の案件実施の仕組み 要請案件の実施が決まると、関係省庁あるいはJICAが要請分野、指導科目、派遣時期、期間に対応した専門家をリクルートし、派遣前研修(派遣期間1年未満の短期専門家の場合は本人の希望により受講)を経て、日本が費用を負担して派遣する。 2.青年海外協力隊(JOCV) 審査・決定プロセス 日本政府とボリビア政府との間で締結された「青年海外協力隊員の派遣に関する取極」に基づき、ボリビア政府は在ボリビア日本大使館に隊員派遣を要請した後、JICAボリビア事務所が現地調査し、隊員の業務内容、配属先の状況、任地の生活環境など、隊員受け入れの現状を確認する。調査結果に基づき、JICAボリビア事務所は受入要望調査票を作成し、案件の採択を検討する。採択された案件の受入要望調査票は在ボリビア日本大使館を通じて、日本の外務省、青年海外協力隊事務局に通知される。 決定後の案件実施の仕組み 全ての派遣案件は公募され、募集は毎年春と秋に行われる。筆記試験(語学、技術)と適性テストによる一次選考が各都道府県で実施される。加えて健康診断(書類審査)が行われる。二次選考では技術・個人面接、健康診断が行われる。 二度の選考で選ばれた隊員候補生は集団合宿形式の派遣前訓練を日本で受ける。ボリビアへ派遣された後にも、約1ヶ月の現地訓練を受ける。その後、隊員はボリビアの関係機関に配属されて活動を開始し、6ヶ月ごとに活動報告書をJICAボリビア事務所に提出する。 3.草の根無償資金協力 審査・決定プロセス 在ボリビア日本大使館に対し現地NGO等の団体から援助の要請が行われた後、在ボリビア日本大使館が要請団体の適格性、要請プロジェクトの内容、規模、援助効果、実施した場合の外交的な効果などについて検討を行い、実施候補案件を選定する。その後、原則として外務省本省が案件実施を承認する。 決定後の案件実施の仕組み 案件の実施が決まると、在ボリビア日本大使館と当該案件の要請団体との間で、資金供与に関する契約が締結される。この契約においては、プロジェクトの名称・目的・内容、要請団体の名称、供与限度額、使途、供与された資金が適正に使用されるべきことを定めた適正使用条項等が定められる。 契約の締結を終えた団体(被供与団体)は、業者と物資・役務の調達に必要な契約を結ぶ。在ボリビア日本大使館は契約(または見積書)の内容をチェックし、在ボリビア日本大使館と被供与団体との間の契約にある供与限度額の範囲内で資金を供与する。被供与団体が選択されてから在ボリビア日本大使館からの資金の供与には3~4ヶ月かかるが、比較的短期で案件が実施できる。 プロジェクト実施後は、在ボリビア日本大使館は、被供与団体より当該プロジェクトの実施状況に関する報告を受け、またプロジェクトサイトの現地確認などを行う。 出典:外務省ウェブサイト、JICA ウェブサイト、JICA「ボランティア事業への国別・地域別アプローチの検討調査研究報告書」 |

日本政府側には地方の貧困地域への協力を実施する意向もあったが、日本政府関係者、案件に関与するコンサルタントや専門家の安全面への配慮から、積極的に地方の貧困地域への協力を行うことは難しかったようである。また、基礎生活分野への協力を検討する際には、日系ボリビア人が居住する地区(サンタクルス市、サンタクルス県ワルネス郡)などを優先的に取り扱った。前述のように、日本が基礎生活分野の協力内容を検討する際には、ボリビアの国家開発計画やセクターの中長期計画などを考慮に入れていた。しかし、当時のJICAボリビア事務所の担当者によれば、評価対象期間当時、日本の対ボリビア国別開発方針は作成されておらず、基礎生活分野全体の開発課題を分析した上で、協力効果と高めるための地域的、時系列的な協力展開(開発課題に取り組んでいくべき手順)を考慮することはなかった。このように、基礎生活分野への協力内容を形成する過程では、各案件は各自の目標をほぼ達成したものの、プログラム・レベルの観点は薄く、同分野協力全体として効果が測定しにくい内容になった。

前述のように、評価対象期間の前半では、JICAボリビア事務所はスキーム別に担当が分かれていたために、日本の開発援助の各種協力スキームをうまく組み合わせて援助効果を高めたり、シナジー効果を発現させることは少なかった。しかし、評価対象期間の後半である1998年以降は、地方地下水開発計画や小学校建設計画に見られるように、無償資金協力と個別派遣専門家や研修員受入事業などとの連携、個別派遣専門家や青年海外協力隊派遣の連携、青年海外協力隊員による草の根無償資金協力の案件ニーズの発掘など、各種協力スキーム間の枠を超えた援助効果の向上が目指された。無償資金協力で建設された小学校の一部が自然災害により損傷を受けた際に、在ボリビア日本大使館が取り扱う草の根無償資金協力事業で修復された例もあり、日本の協力スキームの特徴を生かし、必要に応じて柔軟な対応が取られていた。

基礎生活分野の協力案件を形成・計画する過程では、在ボリビア日本大使館やJICAボリビア事務所は他のドナーとの協議や調整を行う重要性を十分認識していた。しかし、評価対象期間中は、ボリビアでは活動ドナー間の協議自体が活発でなかったために、日本側援助担当者が他のドナーの援助担当者と援助内容について計画段階ですり合わせることはあまり行われなかった。ボリビアでの聞き取り調査によると、日本側が案件計画を他ドナーと事前に擦り合わせることはなかったが、ボリビア政府が各ドナーと個別に協議して重複のないように要請内容を調整し、日本と他ドナーの協力の間に大幅な重複は生じなかったとのことである。

評価対象期間後半の1999年頃には、世界銀行の主導でCDFという開発援助のコンセプト・フレームワークがボリビアに導入された。その後、各ドナーはボリビアの貧困削減対策に焦点を合わせた援助を展開し、ドナー間の意見交換やセクター別の作業部会の活動が活発化した。この影響を受けて、評価対象期間の後半では、JICAボリビア事務所とドナー間の協議や調整も活発に実施されるようになった。当時のJICAボリビア事務所の担当者への聞き取りによると、ドナー間の利害の対立、ボリビアでの存在を示したいという競争心、予算サイクルの違いなどが問題となり、複数のドナーが共同して同一の目的で援助案件を形成し、実施することは困難だったという。ボリビアでは約10のドナーが援助活動を実施していたが、そのうち米国と日本は「セクター・ワイド・アプローチ」20を選択していないこともあり、他ドナーと援助協調を行い、協力案件を形成することが難しかった。日米コモンアジェンダの関係により、米国のUSAIDとは他ドナーよりもより密接な情報交換が行われていたようだが、特に合同でプロジェクトを形成することはなかった。

基礎生活分野への協力では、貧困層や地方のニーズに対応する手段として、コミュニティーに根付いた非政府組織(NGO)に協力するのも一つの効果的手法である。しかし、日本が実施した同分野協力の計画・立案段階に関するNGOの参加は、主に草の根無償資金協力の申請・実施の形で行われたにすぎない。評価対象期間当時、在ボリビア日本大使館の専門調査員として勤務していた担当者からの聞き取りによると、「PROCOSI」と呼ばれる、保健医療セクターのNGOネットワーク団体と協力し、草の根無償資金協力による支援が考えられる案件の発掘を試み、優良な内容の案件形成のために密接に協議したとのことだった。その他に、現地NGOが日本の基礎生活分野協力の計画段階に関与した例として、無償資金協力で実施した予防接種拡大計画の事業内容を策定する際に、子供の健康改善に関連のあるNGOに聞き取り調査を行ったことが挙げられた。

以上、基礎生活分野協力の計画過程の適切さについて、日本国内とボリビアでの聞き取り調査で収集した情報を引用しながら分析してきた。計画過程の適切さを総合的に評価すると「ある程度は適切だったが、ボリビアのニーズをより正確に把握した案件形成を実施できる余地があった」と判断される。その理由として、1)ボリビア政府側には当時基礎生活分野の全国のニーズを正確に把握し、合理的な基準で優先順位を決める体制ができていなかった、2)ボリビアの政権が交代するたびに政策が変更され、案件形成の体制に継続性を欠いていた、の2点が挙げられる。一方、日本政府側については、1)評価対象時期の前半は協力スキーム別の案件形成を行っていたために、基礎生活分野の各セクターの開発課題に向けた最も有効な手法を用いた協力を実施できなかった、2)他ドナーやNGOなど他の開発のプレーヤーとの情報交換や協議を十分に行なっていなかった、3)安全上の問題から貧困地域を支援することが困難だった、4)プログラム・レベルでの支援を行っている意識が低かったことの4点が挙げられる。

計画過程の効率性

基礎生活分野協力の計画過程の効率性について、日本国内とボリビアで評価対象時期当時の援助関係者に聞き取り調査を行ったところ、「効率的に計画されたかどうかを判断するのは難しい」と「無償資金協力やプロジェクト方式技術協力(現在の技術協力プロジェクト)はボリビア政府から要請が提出されてから早くても2年後にしか実施されないために、手続きが効率的とは言えない」との意見に二分された。また「計画過程自体が効率的でなかったのではなく、無償資金協力やプロジェクト方式技術協力の案件承認のプロセスに長い時間がかかる」とスキーム上の制約を指摘する意見もあった21。無償資金協力やプロジェクト方式技術協力の計画・形成過程は、図3.2-2~3に示した通り、多年にわたるのが普通である。投入額が大きく、受益者数も多いために、案件の実施によるインパクトは他の協力スキームに比べて大きい。その一方で、技術専門家派遣、研修生受け入れ、草の根無償資金協力は、半年から1年以内と比較的短期間で計画から実施に移行できる。「プロセスに時間がかかる」とした本件評価調査の聞き取り対象者は主に無償資金協力とプロジェクト方式技術協力の事業に対する意見を述べたと考えられる。

当初、本件評価調査の質問票で、計画過程の効率性を測る目安を、「日本の協力が効率的であり、ボリビアのニーズや優先課題にタイムリーに対応した協力案件を計画できたかどうか」と定義づけた。しかし、ボリビアが抱える開発課題は余りにも大きく、一ドナーの援助で1~2年での解決は難しいことから、日本の大型案件で計画から実施までに2年以上を要しても、開発課題がその間に解決されることは考えにくい。そのことから、この目安は余り適切ではないことが分かった。

このように、計画過程が効率的だったかどうかを明確に判断するのは容易ではない。しかし、聞き取り調査した他のドナーやボリビア政府関係者の多くが、無償資金協力やプロジェクト方式技術協力に代表される日本の大型案件の計画にはかなり時間がかかるとの印象を持っていた。そのため、一部のドナーは日本の協力スキームと連携することは困難だと述べた。このような大型案件の形成には、投入額が大きいことから、慎重な調査や審査が必要だが、承認プロセスの簡素化、短期間で実施に入れる他の小型の協力スキームへの振り替えなどを検討する余地があったと考えられる。

3.2.2 基礎生活分野協力の実施過程

実施過程の妥当性

図3.2-2~5や囲み3-3で示した計画プロセスを経て承認された後、現地での案件実施の運営監理は、草の根無償資金協力を除き、実質的にはJICAボリビア事務所が担当した。無償資金協力の実施は公式には外務省の管轄だが、基本設計調査と現地での実施促進の業務はJICAが担当している。一方、草の根無償資金協力は、在ボリビア日本大使館が案件の審査と運営監理を一括して担当している。関係者への聞き取り調査によると、評価対象期間に、在ボリビア日本大使館の経済協力班とJICAボリビア事務所は少なくとも月に一度は会合を持ち、さらに必要に応じて電話で協議していた。このように、基礎生活分野協力の実施過程では、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所の間で十分な情報交換と協議が行われていた。

基礎生活分野協力の案件実施に関し、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所は、保健年金省、教育省、衛生・基礎サービス局などの基礎生活分野に属するセクター担当省庁と必要に応じて協議していた。しかし、ボリビア政府が地方分権化政策を推進する中で、地方(県・市)の政府や機関がボリビア側の受け入れ実施機関になるケースが多くなった。例えば、「サンタクルス医療供給システム計画」ではサンタクルス市と実施機関の日本病院、「小学校建設計画」ではラパス市とコチャバンバ市が、それぞれ実際に案件実施を担当するボリビア側の政府・機関だった。人材、資金、組織能力が乏しい県・市の地方政府では、適切に案件実施の運営監理が出来ない場合22も見られ、当時の日本側援助関係者によると、案件実施の運営監理が滞る事態が発生した場合には、ボリビア政府に連絡を取り、実施運営の改善を求めた。しかし、中央政府と地方政府の意思疎通や連携が十分に図られておらず、事態の改善は容易に行われなかった23 。

無償資金協力事業の実施監理の進捗状況は、協力案件のボリビア側実施機関、現地の建設請負業者や日本のコンサルタントからの定期報告により、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所が確認していた。また、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所の業務担当者は、可能な限り協力案件の実施現場に赴き、直接進捗状況を確認した。ラパス母子病院機材整備計画、予防接種拡大計画、地方地下水開発計画、小学校建設計画など、無償資金協力事業の実施過程では、現地の建設請負業者と日本のコンサルタントが月一回の案件実施の進捗報告を在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所に行い、その時に案件実施上の問題点と今後の実施計画も報告、検討した。案件実施の進捗報告会には、月報(Monthly Report)と呼ばれる、1ヶ月間の進捗状況を記した報告書が提出された。

一方、プロジェクト方式技術協力「サンタクルス医療供給システム計画」の実施過程でのモニタリングについては、プロジェクトから3ヶ月ごとに提出される四半期報告書により、JICA本部とボリビア事務所がプロジェクト実施の進捗状況を確認していた。JICAの協力スキームの実施過程に従い、「サンタクルス医療供給システム計画」では、日本から派遣された評価調査団がプロジェクト実施の中間時と終了時の評価24を行った。

本件評価対象である基礎生活分野の協力事業の中で、ロジカル・フレームワークに基づいて案件実施の進捗を管理した案件は、プロジェクト方式技術協力「サンタクルス医療供給システム計画」だけで、無償資金協力事業では当時はまだロジカル・フレームワークを活用した事業管理は行われていなかった。個別派遣専門家と青年海外協力隊の活動は、6ヶ月ごとに提出される活動実施報告書によって、JICAボリビア事務所が業務の進捗を確認していた。草の根無償資金協力では、被供与団体には事業終了後6ヶ月以内に事業完了報告書の提出を義務付けていたが、一度供与を受けた団体は再度供与を受けるのは難しいこと、同報告書を提出する意識が低く、事業完了報告書の提出状況は好ましくない。

日本国内とボリビアでの聞き取り調査によると、基礎生活分野協力の実施段階では、セクター内の援助効果を高めるための、各種協力スキーム間の連携は余り見られなかった。上述のように、評価対象期間の前半期では、協力スキーム別に案件形成が行われ、実施段階でも協力スキーム別にすべての協力事業が実施・監理されていた。実施段階で協力スキーム間の連携が行われた事例としては、チーム派遣「サンタクルス地方公衆衛生向上プロジェクト」に従事するボリビア人の看護婦を国別特設研修「地方保健指導者」コースで受け入れ、沖縄県の離島政策中で生まれた公衆衛生看護婦25の制度や技術的な手法をJICA沖縄センターで指導した。また、無償資金協力の「地方地下水開発計画」や「第二次地方地下水開発計画」に関わる地方政府の基礎衛生局職員を国別特設研修「上水道漏水対策」コースで受け入れ、上水道整備の技術と設備管理を日本の実例を通じて指導した。 協力を実施する過程で、各協力案件の効果を高めるために他ドナーと調整や連携を図ることは少なかった。計画過程の分析で述べたように、日本の基礎生活分野協力を検討する段階で、他ドナーと協議して援助協調案件を形成することが当時は困難だった。それに伴い、協力案件の実施段階でも、他ドナーと調整や連携を図りながら協力活動を実施する案件は少なかった。実際には、実施中案件に日本から調査団が訪問した際にドナー関係者を訪問し、情報交換を行う程度だった。特に意識的にドナー間の連携は検討されていなかったが、実施の過程で現場レベルでドナー間の連携が図られた事例はいくつか見られた。その一例として、日本が実施した「サンタクルス医療供給システム計画」は、同じ配属機関で実施されていた、ベルギーの「サンタクルス地域保健ネットワーク」と「血液銀行ラボ・ネットワーク」と現場レベルで連携を図っていた。また、「地方地下水開発計画」と「第二次地方地下水計画」の無償資金協力事業も、世界銀行の融資により実施された「農村基本衛生整備計画(PROSABAR)」や「社会投資基金(FIS)」と連携し、日本の無償資金協力で深井戸を掘削し、PROSABARやFISを活用して給配水設備を建設する事業連携が見られた。しかし、この連携は、計画段階から日本の協力とPROSABARとFISとの事業連携が検討されたのではなく、各事業が同時期に実施されたことから、各県の基礎衛生局が現場レベルで調整を図っていたにすぎない。

総合的に見て、評価対象期間中の案件は概ね初期の目標を達成していることにより、実施過程は妥当だったといえる。しかしながら、1)実施中に案件のモニタリング・評価のができる体制の強化、2)各スキーム間の連携のさらなる促進、3)他のドナーとの調整や連携のさらなる促進など、今後改善すべき点がいくつかあった。

実施過程の効率性

前章では、日本の大型案件の協力スキームの採択・承認過程に時間がかかると述べたが、いったん事業が実施されると、実施過程は効率的に進んだと言える。無償資金協力で建設された小学校に通う児童の母親達やラパス市役所職員への聞き取り調査によると、生産・社会国家投資基金(FPS)で小学校校舎を建設すると、同基金の官僚的な管理運営のために完成までに1年以上かかるが、日本の無償資金協力による小学校建設は計画的に実施され、FPSよりも効率的な支援と評価していた。ただし、実施の効率性は、カウンターパートであるボリビア政府の組織能力や資金能力に左右される場合が多く見られ、日本側の努力だけで改善するのは難しい。例えば、「サンタクルス医療供給システム計画」では、地方分権化政策の影響を受け、プロジェクト実施機関である日本病院の経営状況が悪化し、プロジェクト開始から1年間は病院の運営体制の建て直しに注力し、当初のプロジェクト目標を変更せざるを得ないという状況が生じた。しかし、現地での聞き取り調査によると、協力事業の実施段階では、協力は計画通りに実施され、実施の効率性はある程度確保できたと言える。

一方、草の根無償資金協力は、同資金協力を受けた被供与団体26への聞き取り調査によると、在ボリビア日本大使館による同資金の実行は迅速に行われ、被供与団体が計画したプロジェクトを計画通りに実行できたと高い評価を得られた。現地での聞き取り調査によれば、草の根無償資金協力の場合、在ボリビア日本大使館が同資金の供与を決定した時点から実際の資金供与が完了するまでに3~4ヶ月ほどしかかからなかったとのことだった。草の根無償資金協力により、ラパス市内で学校建設を行ったNGOの話では、生産・社会国家投資基金(FPS)で小学校を建設するよりも、草の根無償を活用した方が迅速、低コストで同じような仕様の小学校を建設できたという。彼らは「草の根無償資金協力は効率性の高い協力スキーム」と受け止めていた。

旧ODA大綱とODA中期政策と基礎生活分野への支援の実施過程

以上、日本の基礎生活分野協力の実施の妥当性と効率性について分析してきたが、旧ODA大綱の「政府開発援助の効果的実施のための15の方策」とODA中期政策のプロセスに関する「基本的考え方」、「援助手法」、「実施運用の留意点」がどの程度実行されたかを示し、実施過程への評価のまとめとしたい。(詳細については、表3.2-4、3.2-5を参照)

協力の実施過程で旧ODA大綱の「政府開発援助の効果的実施のための15の方策」との整合性は全般的にはあったといえるが、今後の検討課題となる方策もいくつかあった。これらは、表3.2-5で示したODA中期政策との整合性を検討した際に、今後の課題となった事項とほぼ一致する。ODA中期政策の基本的な考え方に含まれている他の援助機関との協調や連携、各種援助形態の効果的な組み合わせについては、評価対象期間にはその重要性が認識されず、整合性は低い。一方、ODA中期政策が掲げる「援助手法」では、基本的考え方との整合性と同様に、他機関との連携や各種援助形態との効果的組み合わせの点で整合性は低い。実施運用上の留意点では、評価対象期間には、対ボリビアの国別援助方針は策定されておらず、また、協力事業のモニタリング・評価の体制に改善の余地があったとみられることから、ODA中期政策との整合性は低い。

表3.2-4:旧ODA大綱に記載された政府開発援助の効果的実施のための方策、我が国の基礎生活分野への支援での実行度

表3.2-5: 我が国の基礎生活分野への支援とODA中期政策との整合性(プロセスに係る基本的な考え方、援助手法、実施運用上の留意点)

3.3 基礎生活分野協力の結果

3.3.1 有効性

本件評価調査の対象案件の多くは終了時評価と事後評価が実施されていないが、総じて各案件は計画通りに実施されており、各案件が掲げたプロジェクト目標の達成度は高かったと考えられる。一方、評価対象案件がプログラムとして実施された仮定し、そのプログラムの目的をどの程度達成したかを分析した。3.1.1の章で述べた通り、プログラム評価を行うために便宜的に設定した、基礎生活分野協力の擬似プログラムの目的は、「保健医療、基礎教育、水と衛生のサービスへのアクセス度を高める」である。擬似プログラムの目的達成度を、基礎生活分野の全体、保健医療、水・衛生、教育セクターの達成度を定量的、定性的な観点から分析した。

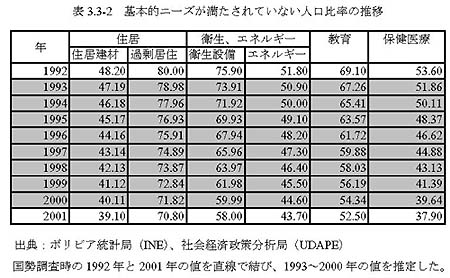

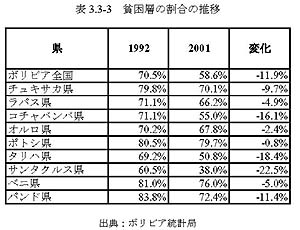

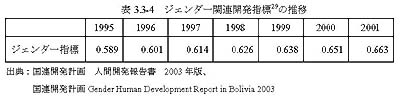

寿命、知識、生活水準の側面から人間開発に関する人間開発指標27、基本的ニーズの充足度、貧困度の指標、ジェンダー指標、平均寿命などを分析すると、評価対象期間前後のボリビア基礎生活分野の状況は全般的に改善していた。評価対象期間中に日本が基礎生活分野協力に投入した資金と人材は、金額ベースで179億9700万円、専門家、研修生、青年海外協力隊など技術協力分野従事者数で293人28 。延べ受益者数は234万5700人で、これは2001年のボリビア全国の人口827万人の約28%に相当する。この投入により、日本の基礎生活分野協力は、ボリビアの基礎生活分野の指標の改善に貢献したと推測される。しかし、情報が不足する中で、他のドナーやボリビア政府自体が実施する開発プロジェクトの効果と日本の貢献とを分け、日本の協力の貢献度のみを明確にするのは難しい。

聞き取り調査の結果でも、日本の基礎生活分野協力の貢献は「ある程度あったといえるが、それらを定量化するのは困難」との回答が多かった。そのような場合を想定して、本件評価調査では受益者調査を補足的に実施し、受益者の観点から日本の基礎生活分野に対する支援の効果を分析し、その結果を囲み記事3-4、3-5としてまとめた。

基礎生活分野全般に関する各指標の推移の分析を記し、その後に基礎生活分野を構成する保健医療、水・衛生、教育セクターの日本の援助効果の発現について述べる。

基礎生活分野全般

国連開発計画(UNDP)人間開発報告書によると、ボリビアの人間開発指標は1995年の0.628から2001年の0.672に改善したが、2001年のボリビアの人間開発指標のランキングは、世界175か国中114位であり、依然として基礎生活分野の課題が多い。

ボリビア政府が公表している基本的ニーズに関する指標の推移をみると、基本的ニーズに関連する全範囲でニーズが充足されていない人口比率は過去10年間低下している。日本の協力が集中した保健医療、教育、水・衛生セクターの指標は、評価対象期間前後で10%程度改善したが、住宅や電気サービスの指標は5%程度の改善に留まった。

|

29 |

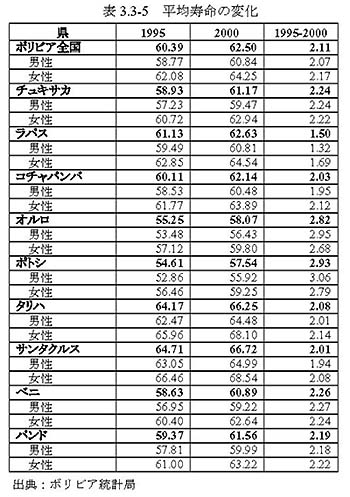

ラパス県、サンタクルス県など日本の援助が集中した地域の平均寿命は、評価対象期間前後で1.50年から2.01年改善された。しかし、評価対象期間前の1995年の時点でも前述2県の平均寿命は全国平均値を上回り、評価対象期間後の2000年でも全国平均を上回った。このことから、日本の協力が集中した同2県では擬似プログラムが実行される前から基礎生活分野の状況が他県に比較してよかったと見られる。

一方、ラパス県、サンタクルス県の平均寿命の1995年から2000年の伸び幅を見ると、全国平均の伸び幅より少なく、逆に日本の援助が少なかったポトシ県、オルロ県などで伸び幅が大きい。この結果から推察するに、他ドナーがより多額の支援を我が国の援助が手薄な地域で実施し、その効果が発現したためにこのような結果になった可能性もある。

ボリビア保健省、統計局のデータから、評価期間前後の保健医療サービスへのアクセス、乳幼児死亡率、感染症有病率、予防接種率を県ごとに算出し、日本の保健医療セクター協力の効果を分析した。各指標の分析によると、日本の協力は、ラパス県とサンタクルス県での保健医療サービスへのアクセス、ボリビア全国レベルでの予防接種サービスへのアクセスの向上、サンタクルス県での感染症有病率の改善に貢献したことがうかがわれる。

乳幼児死亡率は、ボリビア全国レベルで改善され、我が国の協力と乳幼児死亡率の改善を関連づけることは難しい。

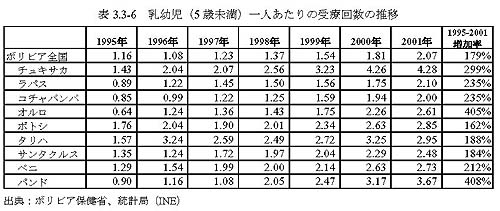

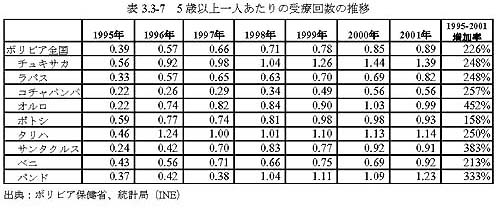

保健医療サービスへのアクセス

ボリビア保健省、統計局のデータを基に、乳幼児(5歳未満)と5歳以上の1人当たりの受療回数を算出した。受療回数の変化を見ると、評価対象期間前後で全体的に受療回数が増加していた。受療回数の増加は、保健医療サービスへのアクセスが改善したことを示し、日本の協力が重点的に実施されたラパス県、サンタクルス県で保健医療サービスへのアクセスが改善した。

無償資金協力や草の根無償資金協力など様々な援助スキームにより、保健医療サービスへのアクセスの向上を目指したが、特に母子病院への協力事業が実施されたラパス県の乳幼児1人当たりの受療回数は、ボリビア全国の増加率を上回って増加し、特に母子病院案件の効果が発現し始めた2000~2001年の受療回数の伸び幅が大きかった。

日本病院が建設されたサンタクルス県では、5歳以上の1人当たりの受療回数が評価対象期間前後で大幅に伸び、同病院を核にした地域保健ネットワークサービスの構築を目指した「サンタクルス医療供給システム計画」の協力効果が発現していることがうかがわれた。

評価対象期間中に実施された保健医療分野の草の根無償資金協力は15件あったが、その一つである「ラパス市チャスキパンパ地区シアセ診療所機材整備計画」の担当者への聞き取りによれば、草の根無償資金協力による医療機材供与後に外来患者の数が大幅に増え、対象コミュニティーで必要な医療サービスへのアクセスが向上していた(囲み3-4参照)。

|

囲み3-4 草の根無償資金協力の被供与団体「NGOシアセ」

NGOシアセは、ラパス市の郊外で二次レベルの医療サービスを地域住民に提供している。シアセは1999年に日本政府より草の根無償資金協力を通じて、手術、産婦人科、小児科の検査に使用する医療機材の供与を受けた。その効果として、シアセの外来患者数は、機材供与を受けた翌年の2000年に前年に比べて大幅に増え、シアセが医療サービスを提供しているコミュニティーでも評価された。草の根無償資金協力の供与により、医療サービスへのアクセス度が上がった事例である。

表:外来患者の数の推移

|

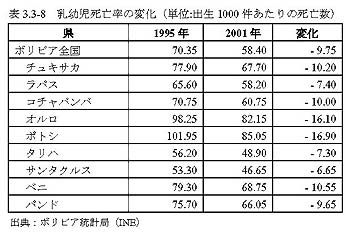

乳幼児死亡率

ボリビア保健省と統計局のデータを基に、評価対象期間前後の乳幼児死亡率の変化を算出したところ、全国的に乳幼児死亡率は低下していた。我が国の協力が集中したラパス県とサンタクルス県の乳幼児死亡率は全国平均よりも低く、さらに1995~2001年の間の変化でも全国平均よりも改善された割合が高かった。しかし、今回入手したデータだけでは、日本の協力がボリビアの乳幼児死亡率の低下に与えた貢献度を正確に分析することは困難だった。

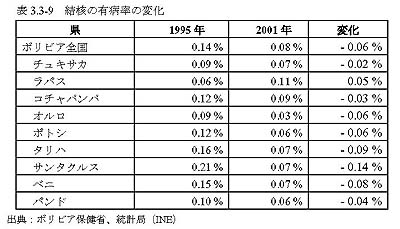

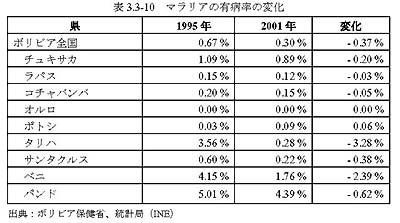

ボリビア保健省と統計局のデータによれば、評価対象期間前後の結核とマラリアの有病率は全国的に低下し、日本の協力が集中したラパス県とサンタクルス県だけで有病率が低下しているわけではなかった。しかし、評価対象時期に、プロジェクト方式技術協力「サンタクルス医療供給システム計画」、チーム派遣「サンタクルス地方公衆衛生向上計画」の2つの中型以上の案件が実施されたサンタクルス県では、結核とマラリアの有病率が大幅に低下した。これにより、サンタクルス県での日本の協力が感染症有病率の低下に貢献したことがうかがわれた。

予防接種率

無償資金協力で実施した「予防接種拡大計画」では、ボリビア政府、世界銀行、ベルギーなどと連携し、BCG(結核)、5種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、B型肝炎とB型インフルエンザ)、OPV(ポリオ)、MMR(風疹、麻疹、おたふく風邪)、DT(ジフテリア、破傷風)のワクチンの一部とコールドチェーンの機材をボリビア全国の病院、診療所に提供した。同計画はワクチンが不足した1999年に単年の協力事業として実施したが、ボリビア保健省と統計局のデータによると、日本の協力後には、ボリビア全国のBCG、OPV予防接種率は改善されていた。同計画報告書によると、ボリビア政府や他のドナーとの協力の上で調達したワクチンのドースの約20%は、日本の無償資金協力で供与しており、BCG、OPV、MMR予防接種率の改善の約20%が我が国の貢献によるものと推定された。

水と衛生セクターでは、上水道の普及率、下水道の普及率、水因性下痢の発症率の3つの指標を用いて、有効性を分析した。

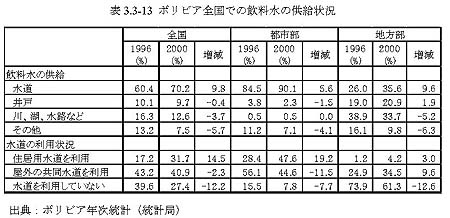

上水道普及率

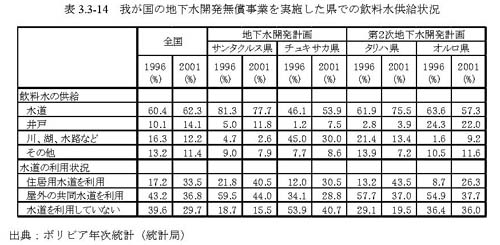

1996~2000年度に日本は、地方部での地下水開発に重点を置いて水・衛生セクターの協力事業を実施した。全国的に見ると都市部、地方部ともに水道整備が広がり、水道から飲料水を得ている世帯の割合は都市部で5.6%、地方部で9.6%増加した。井戸の普及率は横ばいだが、地方部では井戸を飲料水の水源とする世帯の割合2000年で20.9%と高く、井戸は重要な水源といえる。地方部で河川、湖、池など天然の水源から飲料水を得ている世帯の割合は減少しており、水道網と井戸の整備事業の効果が上がっていることがうかがえる。

日本が地下水開発事業を実施した地域に限定してみると、「地方地下水開発計画」が実施されたサンタクルス県とチュキサカ県では、井戸の普及率が1996年から2001年まで倍以上に上がり、さらに水道を利用出来ない世帯の割合も減少した。日本の地下水開発事業が、両県での飲料水のアクセス向上に影響が与えたと言える。また、もう一つの無償事業である「第二次地方地下水開発計画」を実施したタリハ県でも井戸の普及率が若干だが上がっており、水道を利用できない世帯の割合は減少した。しかし、オルロ県では水道と井戸を水源とする世帯の割合は減少しており、何らかの問題が生じたことが考えられる。 日本だけでなく、同時期に世界銀行や社会投資基金も積極的に地方農村部の上水道整備事業を実施しており、日本の地下水開発事業だけの効果を全国や地域の統計データから正確に見極めるのは難しい。しかし、我が国が地下水開発事業に集中的に取り組んだ地域では、井戸へアクセス出来る世帯割合が増加しており、日本の地下水開発は住民の飲料水へのアクセス向上にある程度有効に働いたと考えられる。

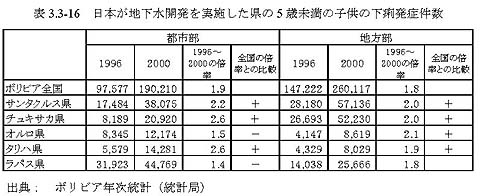

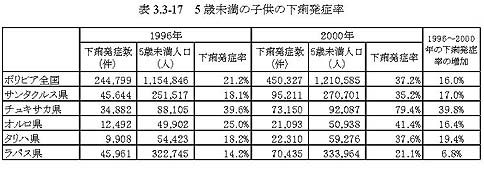

5歳未満の子供の下痢発症件数は、ボリビア全国では、1996~2000年の間に1.8倍も増加した。我が国が地下水開発事業を集中的に行ったサンタクルス、チュキサカ、オルロ、タリハの4県でも5歳未満の子供の下痢発症件数は約2倍前後に増加し30、都市部や農村部の下痢発症数の増加率は共に約2倍近くであった。このように、子供の下痢発症数に関して言えば、日本による地下水開発事業が子供の衛生環境の改善に与えた影響は見られなかった。

次に5歳未満の子供の下痢発症率で見ると、1996~2000年の間にボリビア全国で16.0%増加した。日本が地下水開発事業を実施した4県でも下痢発症率は大きく増加し、チュキサカ県では下痢発症率は39.8%も悪化していた。このように、子供の下痢発症率に関しても、日本が実施した地下水開発事業が子供の衛生環境の改善に与えた影響はほとんど見られなかった。

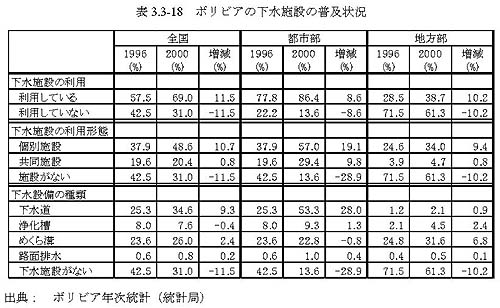

下水施設を利用出来る人口は、1996~2000年の間にボリビア全国で11.5%増加した。地方部(10.2%)の方が都市部(8.6%)よりも下水普及率は高く、世界銀行のPROSABARやFISなどによる地方部の下水施設整備事業が有効だったことがうかがえる。 日本の援助スキームでは、草の根無償資金協力で地方部の下水施設を整備した程度であり、大きな投入はなかった。しかし、日本の無償資金協力で地下水開発を行い、それに伴いPROSABARで上下水施設を整備した経緯から、間接的ではあるが、日本の地下水開発事業も下水施設の整備に貢献したと言える。

この受益者調査の結果は、特に子供の衛生環境の改善状態を表す「子供の下痢発症率」について、統計データからの分析結果と相違が見られる。日本の地下水開発事業の実施期間中に、技術指導を目的として掘削された深井戸は全体計画の一部であり、それ以後5年間をかけて、日本から供与された資機材を活用した地方部での深井戸掘削をボリビア側が自助努力で進めている。1996~2000年の期間では子供の下痢発症率は増加傾向にあるが、今後、地方農村部の深井戸掘削と上水道整備が順調に進むことで、この指標の増加率が横ばいまたは下がることが期待できる。

|

囲み3-5 無償資金協力「第二次地方地下水開発計画」 受益者の声

第二次地方地下水開発計画に関する受益者調査は、タリハ県の128世帯、7つの地域を対象に行われた。調査地域では73%の世帯が同事業で掘削された井戸を主水源とし、水汲みの時間短縮、衛生的な水の利用、下痢の減少を理由として、受益者の95%が満足だと回答した。また、ほぼ全ての対象世帯が、水汲みから解放されたことにより、児童の学校教育に費やす時間が増えたと回答し、衛生面の改善と別に、副次的効果が認められた。 個別項目の調査結果は次の通り。

|

教育

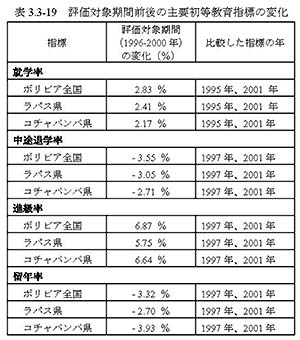

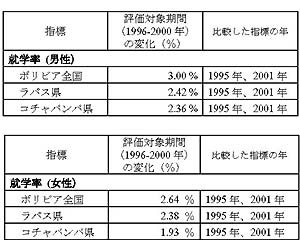

教育セクターの各種指標を用い、日本の教育協力案件が集中したラパス県とコチャバンバ県での教育協力の有効性を分析した。評価対象期間(1996~2000年度)に日本が実施した主な教育セクター協力は、無償資金協力による小学校建設、草の根無償資金協力による校舎建設・改修であり31 、就学率、中途退学率、進級率、留年率を指標として1996~2000年度の推移を確認することで、住民の初等教育サービスへのアクセスがどの程度向上したかを測った。

指標により異なるが、1996~2000年の間に2~7%程度の改善がみられた。どの指標も女性に比べて男性の方が改善された割合が高い。また、教育省の情報システムによると、2001年にラパス県とコチャバンバ県の小学校数はそれぞれ1269校と1022校で、日本の協力で建設された小学校数(ラパス県14校、コチャバンバ県22校)の占める割合は約1~2%にすぎない。しかし、これにより、「1996~2000年のラパス県とコチャバンバ県における就学率の増加の約1~2%は我が国の援助の貢献による」と日本の支援の貢献度をある程度定量化することができる。ただ、上記の様に、ボリビア全体の基礎教育の指標を見ると、我が国の協力が与えた教育セクター全体への影響度は小さいと言わざるをえない。

ただし、通学の利便性が向上したと回答したのは約40%で、更なる教室数の拡充・教師の補充を訴えた回答者もいた。学校建設後の児童の初等教育修了の見通しも54%が変わらない、または分からないと回答した。これは、小学校の建設が必ずしも初等教育の機会増加につながらないこと、更に別の外部要因も介在することがうかがわれる。

|

囲み3-6 無償資金協力「小学校建設計画」―受益者の声―

受益者調査により、明らかになった内容は以下の通り。

|

3.3.2 インパクト

日本が実施した基礎生活分野協力により生じたインパクトを正確に測定するためには、別途にインパクト調査を実施する必要があるが、時間と予算の制約により本件評価のためのインパクト調査は実施しなかった。そのため、日本国内とボリビアでの聞き取り調査結果を参考に、インパクトを分析するに留まった。

聞き取り調査の結果によると、日本の基礎生活分野協力は、(1)ドナーとの連携による相乗効果、(2)女性の地位の向上、(3)衛生状況の改善、(4)コミュニティーの社会経済活動の活性化、(5)親日家の増加など、様々な面での社会的、政治的な影響を及ぼしていた。全体として、評価対象期間の日本の基礎生活分野協力は、ボリビアの様々な社会的、経済的な側面に概ね正のインパクトを与えた。

| (1) | ドナーとの連携による相乗効果 評価対象期間(1996~2000年度)当時はドナー間の協調は活発ではなく、全体としてドナー連携による相乗効果が発揮された案件は少なかったが、相乗効果が発揮された事例としては、地方地下水開発計画と予防接種拡大計画が挙げられる。地方部の地下水開発計画では、世界銀行が実施していた農村基礎衛生設備整備計画(PROSABAR)が人口5000人以下の町の上水道整備を行い、日本の地下水開発事業は5000人以上の町に協力するという役割分担が行われ、両ドナーによる協力事業の効率的活用が行われた。また、予防接種拡大計画では、複数のドナーが予防接種の機材・ワクチン整備の役割分担を明確にすることで、ドナーが単独で実行し得ない全国を対象とした広域事業を実施できた。 |

| (2) | 女性の地位向上 聞き取り調査の結果によると、無償資金協力案件(ラパス母子病院機材整備計画、サンタクルス地方公衆衛生向上計画、予防接種拡大計画、地方地下水開発計画、小学校建設計画)や、草の根無償資金協力による診療所の機材整備など、女性に便益をもたらした案件は多く、協力案件が実施された地域に居住する女性の地位の向上に貢献した。ただし、日本の協力により正のインパクトを受けた女性の数は、各案件の報告書に受益人口が正確に記載されていないため、詳細は不明である。 |

| (3) | 衛生状況の改善 地方地下水開発計画に関する受益者調査の結果によると、受益者の約64%が下痢の発生が大幅に減少、36%がある程度減少したと述べており、日本の地方地下水開発計画は衛生状況の改善に十分に貢献した。加えて、草の根無償資金協力でも飲料水供給や簡易トイレの設置の水・衛生関連事業が実施された。地方地下水開発計画(第1次、第2次)の基本設計報告書や草の根無償資金協力の請訓表などを参考にすると、地方地下水開発計画で約24万人、草の根無償資金協力で約20万人が衛生状況改善の便益を受けた。 |

| (4) | コミュニティーの社会経済活動の活性化 聞き取り調査によると、地方地下水開発計画、小学校建設計画、草の根無償資金協力による各セクターへの支援により、援助を受けたコミュニティーの社会経済活動が活性化したという正のインパクトが生じたとのことである。例えば、草の根無償資金協力により医療機材が供与された現地NGOでは、供与機材を活用した医療診断だけでなく、住民への衛生教育を開始するなど活動の幅を広げ、援助の恩恵を受けた地域の住民が生活環境の改善にも感心を持つようになった。小学校建設計画で古い校舎が修復された学校では、同小学校に通える児童数が増え、それによる小学校近辺の地域住民の活気が増し、地域社会の活性化に寄与した。 |

| (5) | 親日家の増加 受益者調査によると、受益者の80%以上が日本の援助により小学校建設や地下水開発が実施されたことを知っており、日本への関心の喚起や親日家の増加などの副次的な外交上の効果があったと考えられた。サンタクルス医療供給システム計画を実施した病院は、「日本病院」と呼ばれ、近隣の住民も我が国の協力により病院建設や運営改善が行われたことを知っていた。2000年には、病院管理、医療サービスの質、患者の満足度の観点から、日本病院がボリビアの病院の中で最良と当時の保健年金省から表彰され、全国の新聞の一面記事として紹介された。このように、日本病院への協力は近隣住民だけではなく、ボリビア国中にも知られるようになった。 |

サンタクルス日本病院の様子 |

ボリビア日本病院がボリビアの最優良病院として表彰されたプレート |

9 以下、プログラム・レベル評価と呼ぶ。

10 日本側援助関係者やボリビア側援助関係者への聞き取り調査によると、「当時は必ずしもラパス県やサンタクルス県のみに支援を集中させることを想定はしていなかった」、「保健セクターではプロジェクト方式技術協力も実施されたために、必ずしもインフラ・機材関連案件だけではなかった」との意見もあった。

11 人々の生活の質の向上を開発目的として設定し、2015年までに貧困人口の割合を半減させることなどを社会開発上の具体的目標

12 新ODA大綱のなかでも、基本方針の公平性の確保の項目で女性の地位向上に一層取り組むと記載されている。

13 地方分権化後、地方自治体が小学校建設に対する責任を負い、教育省は教育行政システムの改革、カリキュラムの変更、教員の質の向上を担当した。財源の乏しい地方都市では自己資本で小学校の建設を行うことが非常に困難であった。

14 評価対象当時のボリビア政府と日本政府のやりとりを記録したプロジェクト確認調査団議事録では、主に無償資金協力の支援についての協議されていたことが確認された。

15 公共投資外国資金次官室はセクター担当省庁が提案した新規案件をドナーに定期的に連絡し、ドナーから対外的な支援を受ける際の取りまとめを行った。新規案件の優先順位付けなどは公共投資外国資金次官室が行うのではなく、セクター担当省庁が行うことになっていた。

16 1990年代前半にはJICA職員が在ボリビア日本大使館の経済協力班書記官として勤務したことや、評価対象期間にJICAの関連団体である国際協力システム(JICS)職員が経済協力班書記官として派遣された経緯もあり、在ボリビア日本大使館とJICAボリビア事務所の情報交換は活発に行われた

17 日本の協力スキームが持つ比較優位性の一例としては、無償資金協力や草の根無償資金協力を通じて、病院や地下水を汲み上げる井戸などの社会インフラ施設を建設できることと一般に考えられている。他のドナーの協力スキームは、比較的コストが低めに抑えられる技術協力を中心とするものが多く、インフラ建設を積極的に行っているドナーは少ない。

18 本件評価調査の対象である「サンタクルス医療供給システム計画」では、我が国の無償資金協力で建設した日本病院への技術協力を行った。このように、我が国が過去に協力した案件に対し、その効果を持続または高めるために、継続的に別の協力スキームで支援することを想定していた一例である。その他に、専門家の派遣や研修生の受け入れを継続して、既に終了した案件の協力効果の持続性を高めた事例も見られた。

19 聞き取り調査によると、貧困度の高い地方の県への協力よりも、ラパス県やサンタクルス県のような人口が多い県への協力の方が、援助効果が高く、我が国の基礎生活分野協力の達成事項を示すショーケースにできるという考え方は日本政府サイドにあった。

20 プログラム実施国のオーナーシップ及び当該国と支援ドナーとのパートナーシップに基き、セクター全般を網羅する政策・戦略、中期的なセクター開発計画の枠組み、国家予算と整合した財政・支援計画、行動計画、実施手続きを策定し、当該国とドナーにより実施される開発アプローチのこと。

21 案件承認のプロセスに係る時間が長いと回答した者は、要請時点から交換公文や議事録署名までの期間が長いと述べていた。また、案件によっては、要請を提出した後、日本政府からの回答が全くないままになっているものもあるとのことであった。

22 案件実施中に、「サンタクルス医療供給システム計画」に関しては、サンタクルスのボリビア日本病院での職員ストライキが発生したことから、病院運営の改善を促すようにボリビア政府に要請した。「ラパス母子病院機材整備計画」では、ボリビア側が担当した病院自体の建設により地盤沈下が発生したため、病院設計の変更をボリビア側に要請した。「地方地下水開発計画」に関しては、井戸掘削業務が民間に移管され、無償資金協力で供与された掘削機材が民間に売却される問題が発生し、売却中止をボリビア政府に要請した。

23 当時の関係者との聞き取り調査や過去の文献によれば、地方分権化のために我が国が支援した案件のボリビア側での管理運営責任の所在が不明瞭になるケースも発生したとのこと。VIPFEは我が国の支援を要請する際のボリビア政府の窓口であったが、一旦我が国の支援が決定した案件の実施については法律上VIPFEの管轄外と規定されていた。

24 終了時評価は日本側とボリビア側の合同評価を実施しており、評価結果から得られた教訓や提言はボリビア側にも伝えられた。

25 沖縄県では、米軍統治時代に離島の保健医療と公衆衛生対策の一つとして「公衆衛生看護婦」の制度が設けられ、地域の母子保健事業の中心的な役割を担った。

26 草の根無償資金協力の計画、実行などについては、ボリビアで教育関連のプロジェクトを実施する国際NGO、フェイアレグリア、ラパス市郊外で医療サービスを提供するシアセ、サンタクルス市で上水サービスを提供するCOOPLANに対して聞き取り調査を実施した。

27 人間開発指標は、寿命、知識、生活水準という人間開発の3つの基本的な要素を組み合わせたものである。寿命は平均余命により測られる。知識は成人識字率(3分の2の比重)と平均就学年数(3分の1の比重)を組み合わせて測られる。生活水準は、各国の生活費によって調整された一人当たりの実質GDPに基づく購買力(購買力平価、またはPPP)により測られる。

28 チーム派遣「地方公衆衛生向上計画」に従事した専門家数は、本件調査時に不明であったために含まれていない。

29 ジェンダー関連開発指標は、人間開発指標と同様寿命、知識、生活水準という人間開発の3つの基本的な要素を組み合わせたものであるが、男女間の差に注目して作られた指標である。

30 下痢発生件数が増加した要因の一つとしては、ボリビア国内で疫学統計を収集するシステム自体の精度が向上したために、精度の悪かった昔のシステムにより収集された発生件数と比べると発生件数が増加したように見えることが考えられる。

31 教育改革推進支援を行う専門家が1999年4月~2002年まで派遣されていたが、ソフト面での支援であるため、同専門家の派遣による効果は評価対象期間中には発現しにくいこと、またその効果を測定する指標の設定が難しいなどの理由から、小学校建設計画及び草の根無償の支援の効果のみを測定することにした。